志愿者在油溪桥村采摘水果。刘新山摄/光明图片

游客在冷水江市锡矿山赏花游玩。刘新山摄/光明图片

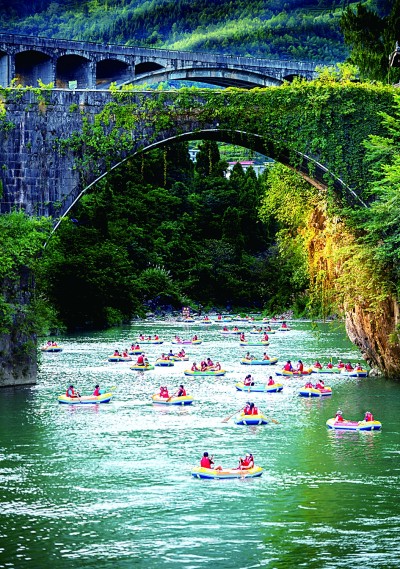

游客体验油溪河漂流。吴永华摄/光明图片

娄底市孙水河风光。刘新山摄/光明图片

【深入学习贯彻党的二十届三中全会精神·中国式现代化】

一河清水,两岸稻香,泛舟而行,恍若置身于山水画卷之中。湖南省娄底市双峰县梓门桥镇街埠头村位于水府庙国家湿地公园范围内,侧水河绕村流过,正值盛夏时节,来此消暑度夏的游客络绎不绝。

这些年,经过持续治理,侧水河重新变得清澈起来。不少在外村民回到家乡,干起了农家乐经营、游船驾驶等工作,吃上了“生态饭”“旅游饭”。大家由衷地感慨道:“绿水青山真是‘金饭碗’啊!”

娄底是湖南省的老工业城市,也是中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市和全国文明城市。近年来,娄底牢固树立绿水青山就是金山银山理念,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,坚定走上生态保护与经济发展的“双赢”之路。

百年矿山复绿又生“金”

“以前靠挖矿,现在靠风景!来吃饭住宿的客人多了好几倍。”中午时分,娄底市冷水江市锡矿山脚下的餐饮店老板王生忙得脚不沾地,脸上笑开了花。

锡矿山有着百余年的锑矿开采和冶炼历史,素有“世界锑都”美誉。然而,由于曾经的粗放式矿产开采,锡矿山的地下资源被肆意掠夺,区域生态环境遭受严重破坏。

“过去,山上随处可见私自开采锑矿的手工选矿小作坊,产生的废渣废水直接倒在山上,空气里弥漫着一股呛人的气味。”冷水江市自然资源局总工程师易升星说。

“一只白鸟飞过锡矿山都会变成黑色。”这句话成了当地老百姓的自嘲俗语。满目疮痍、矿渣遍地、几无寸草的锡矿山,被戏称为“锡秃山”。

要发展,更要子孙后代的绿水青山!痛定思痛,娄底决定下猛药祛顽疾。

2010年以来,锡矿山先后关停相关污染企业89家,取缔非法锑企业6家、手工选矿小作坊145处,关闭淘汰落后产能17.5万吨,锑采矿权从12家整合为2家,锑冶炼企业从91家整合为9家。

2013年9月,锡矿山地区被列入湖南省政府“一号重点工程”湘江污染治理的重点区域,三个“三年行动计划”依次展开。

2018年,冷水江锑煤矿区治理纳入湘江流域和洞庭湖生态保护修复工程试点,通过整治矿山、治理污染水体、治裸露山体、治荒废田地、治地质灾害等措施,实施山水林田湖草沙系统综合治理。

“10余年间,我参与锡矿山治理多个项目,亲眼见证了矿山从石漠化到‘点点绿’,再到‘满目绿’!”易升星说,目前,锡矿山已处置历史遗留废渣7000多万吨,安全填埋野外混合砷碱渣60余万吨,疏通废渣淤积河道4.5公里,修复耕地2000亩、林地2710亩,植树造林2万余亩,整治农田2500亩,治理地质灾害5处。

矿区荒废的农田,经过修复后,种上了水稻;废弃的矿场整治后,种上了金银花、油茶等经济作物。同时,锡矿山特有的地质遗迹、工矿遗址和红色文化得到了合理保护与开发,走上了“生态观光+矿业文化+地质研学+红色教育”的新发展道路。

“环境越来越好了,我们还自己种上了蔬菜。”前些年,锡矿山街道居民杨美兰返回老家开起了餐饮店,在自家的菜园里种上了辣椒、玉米、黄瓜等蔬菜。她笑着说:“游客在我们家吃饭,都说我们家的菜好吃呢!”

不只是冷水江市锡矿山,曾经靠“矿”吃饭的涟源市,也正走上生态优先、绿色发展的新路子。

涟源市因煤、铁、锰、锑等矿产资源丰富,素称“建材之乡”和“有色金属之乡”。然而,2011年,涟源被列入全国第三批资源枯竭城市。

绿植乔木郁郁葱葱,游步道穿绿而过,由旧煤矿设施改造的广场成为本地村民休闲健身好去处……走进涟源市三甲乡六甲村,一片精心规划建设的“游园”,让记者眼前一亮。很难想象,这里曾是煤矿关闭退出后,留下的一片“不毛之地”。

“这里以前是冷水江煤矿第三工区,我们标记为一标段41号地块。”湖南省地质院涟源项目部养护管理负责人张中介绍,按照山水林田湖草沙生态保护修复的要求,项目整体投资400余万元,以林地为修复方向,修复面积60余亩。“经过两年奋斗,‘伤疤’已经变成了‘氧吧’!”他说。

荒山披绿村落展新颜

背倚青山、河水潺潺、蓝天清风、鸟语虫鸣,娄底市新化县吉庆镇油溪桥村颇有几分世外桃源的风味。

走近油溪桥村的文化长廊,上面一组老照片格外引人注目:曾经的油溪桥村,漫山遍野杂草丛生,难见成片绿林,石灰岩裸露、遍地“疮疤”。

“要以愚公移山之志,让村子展新颜。”在外经商的彭育晚当选油溪桥村党支部书记后,带领村干部翻山越岭、清理山林、埋桩为界,将林权明确到点线、明确到哪一棵树是哪家的。油溪桥村率先在湖南省完成林改任务,为每年的植树造林打下了良好基础。

“‘绿水青山就是金山银山’,要坚持把生态保护融入空间布局、产业发展、基础建设等各个领域。”彭育晚介绍,村“两委”研究并制定了十年规划,一方面,全村对现有林地实施封山育林,对风景林编号存档;另一方面,规定村民每人每年植树造林不得少于100株,村组干部不得少于500株。

“从杉树、松柏到杨柳、桂花树,村里不仅将荒地‘清零’,而且在道路两旁、房前屋后见缝插绿,共种下了30多万株果木,如今已无处可栽了。”80多岁的村民彭育科感慨地说。

田园变乐园,村庄变景区。油溪桥村成功创建国家3A级旅游景区,开发出梅山峡谷、油溪河漂流等主要景区7处,建成非遗展览馆等观光园25处。

2024年,油溪桥村人均年收入提高到2.36万元,村集体收入达278万元。昔日的省级深度贫困村,变成了全国文明村镇。

娄底市坚定不移走生态优先、绿色发展道路,积极探索“林长制+特色产业”模式,扎实做好活林、育林、治林、兴林文章,赋能林业高质量发展,助力乡村振兴。

近年来,娄底市娄星区万宝镇石塘村鼓励种养大户和产业能人建立合作社、村集体创办公司,发展精品经果林产业,变“荒山”为“宝山”,种植黄金贡柚、阳光玫瑰、蜜柚、枇杷、杨梅等水果,村里的6000余亩山林、2000亩水田,没有一处抛荒。

一套“组合拳”下来,石塘村做活了土地文章,激发了人人干事创业的热情,画出了一幅美丽乡村发展蓝图。

生态“好水”变经济“活水”

6月5日,娄星区高灯河畔人潮涌动,一场千人健步走活动在此举行。这是第四届娄底市旅游发展大会的子活动,以高灯河7.5公里的生态长廊为行经线路,展现娄星区的水美乡村。

高灯河发源于娄星区双江乡万家村,流经双江、杉山两个乡镇,为涟水一级支流、湘江二级支流。流域地处“娄邵衡”干旱走廊,河湖淤塞,水源地水土流失加剧,水源涵养功能弱,加上河流上游重金属污染严重、中下游及支流河道淤积严重,枯水期水质曾恶化到V类。

“以前,万家村有钒矿、锰矿,重金属污染特别严重,高灯河里几乎看不到鱼虾。”村民范早说,河水既无法灌溉农田,也不可用作生活用水,村民下河洗脚,脚都会烂。

当时的高灯河不仅影响着沿河两岸百姓的生产生活,而且严重制约着沿河乡镇的可持续发展,治理高灯河已是迫在眉睫。为此,娄星区实行水污染源头治理,陆续关闭钒矿、锰矿,转运深埋矿渣,处置污染废水,实施矿区复绿、涵养水源,高灯河水质标准提升至常年Ⅲ类。

2016年,“万家坪历史遗留重金属治理项目”列入湖南省湘江流域重金属污染治理重点项目,2019年完成区域治理并通过验收。

更多当地人加入这场绿色的行动。紫云轩度假村负责人范雅与父亲对废弃矿区进行改造。原来的废弃矿坑变成了人工湖,采石矿边坡种上了绿植,曾经的办公大楼被改造成餐厅和酒店,民宿、室外露营、垂钓、烧烤、观光等一应俱全。

“矿区土壤重金属污染严重,第一年投资30多万元移栽绿植,结果一棵草都没成活。”范雅说,第一次植绿失败后,他们又花了半年左右的时间,从外地运土进来,换土改造后再植绿。耗资数百万元,寸草不生的矿区终于披上了“绿衣”。

涵养水源治污,疏浚河道治淤。娄星区清淤疏浚高灯河河道16.7万立方米,治理河坝21座,治理支流8条,整修加固山塘91口,整修、新建渠道38条,防洪除涝受益面积达6.04万亩,受益19个村庄、10万群众。

建设沿河生态旅游慢行道、沿河打造美丽屋场、深挖“水文化”故事……娄星区利用高灯河河道“穿针引线”,将沿线的水电博物馆、双江水库、洪家山森林公园、贺国中故居等精品旅游区串点成线,打造春观花、夏戏水、秋摘果、冬赏雪的娄底生态“花园”。

水生态的改善、人居环境的美化,文化、生态、旅游深度融合,带来了乡村经济的发展。高灯河如长藤结“瓜”,河岸沿线40多个产业基地、合作社,138个农文旅景点及休闲农庄齐头并进,2024年农业产值增加5000万元以上。

!/ignore-error/1&pid=50314050 )

!/ignore-error/1&pid=49170915 )

!/ignore-error/1&pid=48235685 )

!/ignore-error/1&pid=47601895 )

!/ignore-error/1&pid=47601500 )

!/ignore-error/1&pid=47600775 )

!/ignore-error/1&pid=47599925 )

!/ignore-error/1&pid=47516420 )